雾霾笼罩下的经济版图:活动区位悄然变迁

作者:佚名 来源:未知 时间:2024-12-05

雾霾笼罩下的经济版图重构

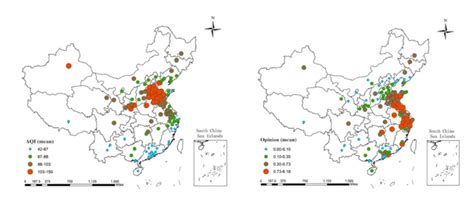

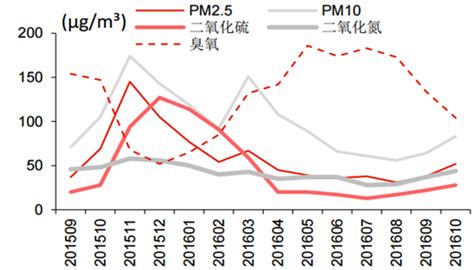

雾霾年年有,但最近几年的雾霾越发频繁,几乎每到冬季便准时造访华北大地,覆盖范围也迅速扩展。人们在深受其害的同时,对于雾霾产生的原因有了越来越清晰的了解,并且已经有人将其与中国经济结构、发展模式等联系起来,做出了相对深入的分析。但在这样一片关注度甚高的舆情氛围中,很少有人提及雾霾对中国经济版图,特别是经济活动区位选择所产生的影响。事实上,雾霾与经济活动的区位选择有着密切联系,当经济活动发展到一定阶段后,环境问题必将成为区位选择中的约束条件。而在中国环境恶化已经相当严重的今天,这一约束条件对经济活动区位选择所产生的负面效应,已开始逐步显现。

关于经济活动区位选择的问题,早期主要的研究方法是成本收益法,其假设是完全竞争市场和产品同质性,消费者与厂商都可以获得完备的信息,要素可以在地区间完全自由流动,经济活动区位由成本和收益的对比决定。这种方法更多地强调了经济活动中的生产成本因素,随着现实情况的变化以及研究方法的发展,社会成本、要素价格等因素逐渐被纳入区位选择的考虑范畴,分析逐渐变得丰富而深入。进入21世纪以来,新经济地理学发展迅速,并逐渐与传统的经济区位理论相融合,用更为数学化的建模和更加深入的推理分析经济活动的空间集聚问题。在新经济地理学框架中,由于运输成本和其他各种摩擦因素的存在,要素的报酬率存在空间差异,使得不同要素具有向不同空间集中的向心力,这导致产业的集中以及区域经济差异的出现。但当集中超过一定的临界值后,由拥挤导致的市场接近效应和要素成本效应会产生向心力的反向力量——离心力,当这种力量强大到一定程度时,要素的流动和企业生产转移便会产生,并最终在新的地方形成集聚。这种经济活动由集中转向扩散的现象被称为经济活动的空间分散化。

那么,环境因素在经济活动的区位选择中会起到怎样的作用呢?雾霾又会对此产生哪些影响呢?传统经济理论主要从市场与要素价格变化的角度探讨产业在不同空间的转移问题,而当把环境因素纳入考察范畴后,除了原有逻辑依然有效外,由于环境因素而产生的种种制约也会逐渐发挥作用。当一个地区的生态环境无法支撑经济发展的需要时,因污染所产生的环境治理成本和社会成本就会成为企业发展的巨大负担,产业或企业就有向环境成本更低的地区转移的内在需求。在这个过程中,有两个力量同时发挥着作用:一个是区域内现有企业的外迁,一个是外部企业和投资不向该区域转移,也即产业迁入速度减缓。由此便形成了经济发展的空间扩散现象。然而,事物发展都具有两面性,在经济扩散效应发挥作用的同时,有些行业会因为环境的恶化而逆向发展,其集聚的力量在此时甚至会超过新经济地理学所分析的集聚向离心力转化的临界点。其中最典型的例子便是环境污染治理和生态保护相关产业。在一个地区污染和生态破坏逐渐加重时,该区域对此类产品和服务的需求将更为旺盛,从而使此产业迅速发展。特别是如果该区域有足够的能力(如科技能力、治理能力、经济实力等)支持该产业的发展,使区域内能提供比外部更高的回报,此时相关产业或企业向该地区集聚的力量便不断增强。当然,这一过程并不仅仅发生在生态环境较差的区域,在一些生态旅游资源丰富的地方,以生态资源开发和利用为经营对象的产业也会出现类似情况。

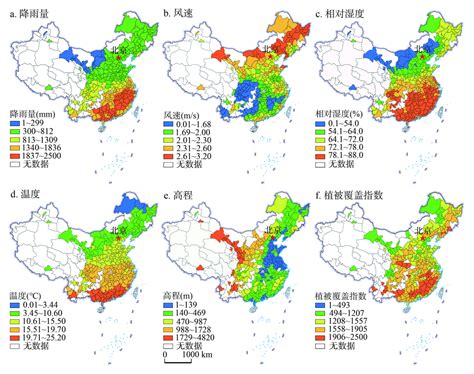

分析至此,我们再将雾霾的问题纳入。雾霾主要是某些区域经济活动强度过高,尤其是工业生产中的能源消耗以及随之产生的排放过高所引致的。在这一区域内,受成本上升影响而首先开始迁移的往往是对环境变化较为敏感,或是污染治理成本相对于其他生产成本而言较高的行业,这其中最为典型的是部分轻工业和高技术制造业。这两类产业产品的市场需求较为旺盛,特别是高技术制造业代表着未来的发展方向,有较强的盈利空间和发展前景,从而能抵消由于环境治理和社会责任而增加的成本。但这并不意味着此类企业不会因成本的增加而有迁移的动力,只是说由于其产业特点和较好的市场前景,可以延缓其迁移的速度,增加与本地环境治理部门和政府的议价能力,以获得更为宽松的经营环境。相比之下,钢铁、煤炭等资源密集型、能源消耗量大且产品需求缺乏弹性的产业在成本压力下外迁的速度则会更快。但不论哪个行业,如果地方政府对于环境问题不给予足够重视,区域内环境质量继续恶化,外迁的范围将会扩大,速度也会加快。需要指出的是,在此情况下企业的外迁并非是在全国范围内的随意选择,而是在相近区域内进行相对合理的布局。目前华北地区的部分企业就因雾霾治理而选择向东北、西北以及南方的部分地区转移。由于中国经济仍处于较高速的增长过程中,大部分地区经济发展中仍然缺乏资金的支持,因此对欲外迁企业都有着较强烈的需求,这不仅包括对于GDP、财政收入增长的渴求,更源于地区发展中劳动力就业的需求。正是这种区域间经济、社会发展程度的差异以及不同地区地方政府之间的竞争格局,导致了目前企业迁移与选址过程中低成本竞争的现状。从目前的状况看,这样的格局对承接地区环境质量将产生明显的负面影响,也就是说,迁移很可能会带来新的污染源和更严重的污染问题。因此,那些由于自身经济结构优化而期待承接产业转移的欠发达地区,应该避免为短期经济利益而走上先污染后治理的老路。

再回到新经济地理学的理论框架,雾霾与生态治理将使一部分企业和行业形成由高到低的梯度转移,而对于与生态环境密切相关的产业,又形成了在低生态环境质量地区集中的态势。随着这两个过程的发展,全国的经济版图很可能由此而被重构。不过,如果各地的政策导向均能将环境治理放在更重要的位置,由中央政府出面对此进行合理引导,并给予足够的支持,经济版图重构的过程中也可能会逐步化解生态环境危机,最终形成既有利于经济增长,又有利于生态文明建设的理想经济空间格局。

- 上一篇: 哪个生肖最大?天大地大,我属它最‘大’揭秘!

- 下一篇: 七日合一,猜一字