今年入伏的具体时间是什么时候?

作者:佚名 来源:未知 时间:2024-12-08

今年入伏时间详解

随着时间的流转,夏日的脚步悄然而至,随之而来的便是备受瞩目的“入伏”时节。入伏,标志着一年中最炎热的时期——三伏天的开始。那么,今年入伏的具体时间是什么时候呢?让我们从多个维度来探讨这个问题,同时了解入伏对农业生产和人们生活的多方面影响。

入伏时间的确定

入伏的时间并非随意而定,而是根据古代历法和天文学的计算得出的。民谚有云:“夏至三庚数头伏”,这是确立初伏时间的重要依据。具体而言,从夏至日开始往后数,数到第三个“庚日”便是入伏的日子。这里的“庚日”是指古代“干支纪日法”中带有“庚”字头的那一天。

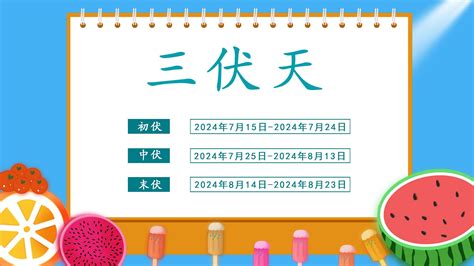

由于每年夏至后的第一个庚日出现的时间不同,因此每年入伏的具体日期也会随之变化。但大致范围总是在公历7月11日至7月20日之间。例如,2024年的入伏时间是7月15日,而2025年则是7月20日。这些日期虽然有所差异,但都遵循着“夏至三庚”的古老规律。

入伏的气候特点

入伏之后,天气将逐渐进入一年中最炎热的阶段。三伏天包括初伏、中伏和末伏,其中初伏和末伏各为10天,而中伏的天数则根据夏至后第一个庚日出现的早晚有所变化,可能是10天,也可能是20天。因此,整个三伏天的长度可能是30天,也可能是40天。

三伏天的气候特点是高温、高湿。由于吹东南风,空气潮湿,导致湿度较大,人体感觉更加闷热。这种气候条件不仅影响人们的日常生活,也对农业生产和自然灾害的防范提出了新的挑战。

入伏对农业生产的影响

入伏对于农业生产来说,是一个关键的时期。一方面,高温天气有利于农作物的快速生长和成熟;另一方面,高湿环境也容易导致病虫害的滋生和蔓延。

早入伏意味着农作物的生长季节提前,农民需要提前做好灌溉、施肥等工作,以确保农作物的正常生长。同时,也需要加强病虫害的防治工作,避免病虫害对农作物造成严重的损失。

晚入伏则意味着农作物的生长季节推迟,农民需要适当推迟灌溉、施肥等工作,以避免农作物过早成熟。此外,晚入伏还容易导致干旱的发生,因此农民需要加强水资源的管理和利用,确保农作物的正常生长。

入伏对人们生活的影响

入伏之后,气温逐渐升高,人们的生活也会受到很大的影响。首先,防暑降温成为了人们日常生活中的重要任务。在高温天气下,人们需要采取各种措施来降低体温,避免中暑等疾病的发生。例如,多喝水、避免长时间暴露在烈日下、穿着透气轻便的衣物等。

其次,入伏后空气湿度较大,容易导致人体感觉闷热不适。因此,人们需要注意保持室内空气流通,使用空调、风扇等设备来降低室内温度。同时,也需要注意饮食调理,多食用清淡易消化的食物,避免过于油腻和辛辣的食物加重身体负担。

入伏与自然灾害的防范

入伏时节,也是自然灾害频发的时候。由于高温高湿的气候条件,容易导致暴雨、洪涝等灾害的发生。因此,防汛抗旱部门需要加强对洪涝、干旱等灾害的防范工作,制定应急预案,加强物资储备和队伍建设,确保灾害发生时能够及时有效地进行救援。

此外,由于高温天气下火源易于引发火灾,林业部门也需要加强对森林防火工作的宣传和指导,提高人们的森林防火意识,避免森林火灾的发生。

入伏期间的习俗与宜忌

入伏时节,民间也有着一些独特的习俗和宜忌。在习俗方面,一些地区会举行祭祀活动,祈求上天保佑农作物丰收、家人平安。而在宜忌方面,则有着一些与日常生活息息相关的注意事项。

例如,在入伏期间,宜进行纳财、栽种、纳畜、祭祀等活动;而忌进行开业、买车、安床、安葬、修坟、立碑、破土、迁坟等活动。这些宜忌虽然看似简单,但却蕴含着人们对生活的智慧和敬畏之心。

入伏与现代社会的融合

随着现代社会的不断发展,入伏这个古老的节气也在不断地与现代生活相融合。例如,在入伏时节,一些商家会推出各种防暑降温的产品和服务,以满足人们日益增长的需求。同时,随着科技的进步,人们也可以通过手机、互联网等渠道获取更加准确和及时的气象信息,以便更好地应对入伏期间的天气变化。

此外,现代社会对于气候变化的关注和研究也在不断深入。人们开始更加关注入伏期间的气候变化对农业生产、人类健康以及自然灾害等方面的影响,并积极探索应对策略和措施。

结语

入伏作为一年中最炎热的时期,不仅影响着人们的日常生活和农业生产,也考验着社会的防灾减灾能力。通过了解入伏时间的确定、气候特点、对农业生产和人们生活的影响以及自然灾害的防范等方面的知识,我们可以更好地应对入伏期间的挑战和机遇。

同时,我们也应该加强对气候变化的研究和应对,提高我们的防灾减灾能力,为实现可持续发展做出贡献。在未来的日子里,让我们共同期待一个更加美好、健康、和谐的夏季吧!

- 上一篇: 揭秘:“calendar girl”的真正含义是什么?

- 下一篇: 解读'称心'一词的含义