揭秘:“三顾茅庐”的典故源自何处?

作者:佚名 来源:未知 时间:2024-12-03

三顾茅庐的出处及背后的故事

在中国悠久的历史长河中,有许多典故和成语流传至今,其中“三顾茅庐”便是极具代表性的一个。它不仅是一个广为人知的成语,更承载了一段关于求贤若渴、礼贤下士的佳话。那么,“三顾茅庐”的出处究竟在哪里呢?让我们一同探寻其背后的故事。

“三顾茅庐”的故事源自中国古代四大名著之一的《三国演义》,作者是元末明初的小说家罗贯中。《三国演义》以东汉末年至西晋初年之间的历史为背景,讲述了魏、蜀、吴三国之间的政治和军事斗争。在这部历史演义小说中,“三顾茅庐”是描写刘备求访诸葛亮出山辅佐自己的经典情节。

故事发生在东汉末年,天下大乱,群雄并起。刘备,作为汉室宗亲,胸怀大志,渴望恢复汉室江山。然而,他虽有关羽、张飞两员虎将,但在智谋方面却有所欠缺。为了寻求一位能够运筹帷幄、决胜千里的谋士,刘备四处奔走,打听贤才的下落。

终于,他得到了徐庶的推荐,得知在隆中(今湖北襄阳西)隐居着一位名叫诸葛亮的青年才俊。徐庶称赞诸葛亮有经天纬地之才,辅佐刘备必能成就一番事业。刘备听后,心中大喜,决定亲自前往隆中拜访诸葛亮。

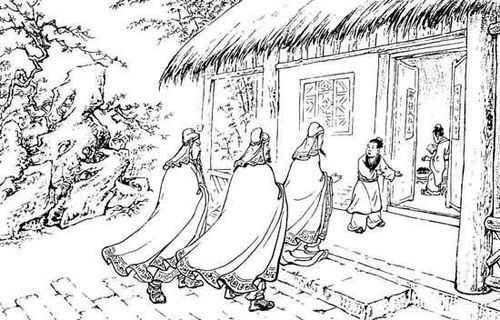

第一次拜访时,刘备带着关羽、张飞二人,满怀期待地来到了诸葛亮的茅庐前。然而,他们却被告知诸葛亮外出未归,只好留下书信一封,悻悻而归。关羽、张飞见状,有些不悦,认为诸葛亮不过是个徒有虚名之人,不值得刘备如此屈尊。但刘备却坚定地表示,诸葛亮定有非凡之才,自己一定要亲自见到他。

过了几天,刘备再次带着关羽、张飞前往隆中。这一次,他们终于见到了诸葛亮的弟弟诸葛均。诸葛均告知他们,诸葛亮正在与朋友游玩,可能一两天内就会回来。刘备听后,再次留下书信,表达了自己的诚意和期待。关羽、张飞见状,更加不满,认为刘备如此低声下气,实乃有失身份。但刘备却耐心地解释道,自己是为了恢复汉室江山,才不惜一切代价求贤若渴。

又过了几天,刘备不顾天寒地冻,第三次带着关羽、张飞前往隆中。这一次,他们终于见到了诸葛亮本人。诸葛亮被刘备的诚意所打动,便与他进行了一番深入的交谈。在交谈中,诸葛亮分析了天下形势,提出了著名的“隆中对”战略,为刘备规划了夺取荆、益二州,联合孙权,三分天下的宏伟蓝图。刘备听后,大喜过望,当即决定请诸葛亮出山辅佐自己。

诸葛亮被刘备的诚意和志向所感动,便答应了刘备的请求。从此,他成为了刘备的军师,为刘备的霸业立下了汗马功劳。而“三顾茅庐”的故事也成为了千古流传的佳话,被后人传颂不衰。

“三顾茅庐”不仅是一个成语典故,更是一种精神的象征。它体现了刘备求贤若渴、礼贤下士的高尚品质,也展示了诸葛亮隐居山林、淡泊名利的洒脱风姿。在这个故事中,刘备和诸葛亮都展现出了各自独特的魅力和智慧,为我们留下了一段感人至深的历史传奇。

如今,“三顾茅庐”这个成语已经被广泛应用于各种场合,用来形容那些为了求得贤才而不惜一切代价的人或事。它已经成为了中国文化中不可或缺的一部分,承载着我们对那段历史的美好回忆和对未来人才的无限期待。

除了《三国演义》中的记载外,“三顾茅庐”的故事在后世也有着广泛的传播和影响。许多文学作品、影视作品都以这个故事为蓝本进行了改编和创作,使得“三顾茅庐”的形象更加深入人心。同时,这个故事也成为了教育人们如何尊重人才、如何求贤若渴的生动教材。

在现代社会中,“三顾茅庐”的精神依然具有重要的现实意义。随着科技的飞速发展和社会的不断进步,人才已经成为了推动社会发展和进步的关键因素。因此,我们应该像刘备那样,以真诚和尊重的态度去对待每一位人才,为他们提供良好的工作环境和发展机会。只有这样,我们才能吸引更多的优秀人才加入到我们的队伍中来,共同为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

综上所述,“三顾茅庐”的出处是《三国演义》,它讲述了一段关于刘备求访诸葛亮出山辅佐自己的佳话。这个故事不仅体现了刘备的高尚品质和诸葛亮的智慧风采,更成为了中国文化中不可或缺的一部分。在现代社会中,“三顾茅庐”的精神依然具有重要的现实意义,它提醒我们要尊重人才、求贤若渴,为社会的进步和发展贡献自己的力量。

- 上一篇: 蒋敬‘神算子’出演过的电影有哪些?

- 下一篇: 母亲节发多少红包合适?这些数字都是不错的选择