探寻“人无信则不立”的千古出处

作者:佚名 来源:未知 时间:2024-12-02

请问人无信则不立出自哪里 人无信则不立的出处

“人无信则不立”,这是一句在中国文化中流传甚广的名言,它深刻阐述了诚信在个人、事业乃至国家层面的重要性。然而,这句名言并非独立存在,而是源自一部经典的儒家著作——《论语》。通过对这一名言的出处、含义及其在历史和文化中的体现进行多维度的探讨,我们可以更好地理解诚信在中国文化中的地位和价值。

出处追溯

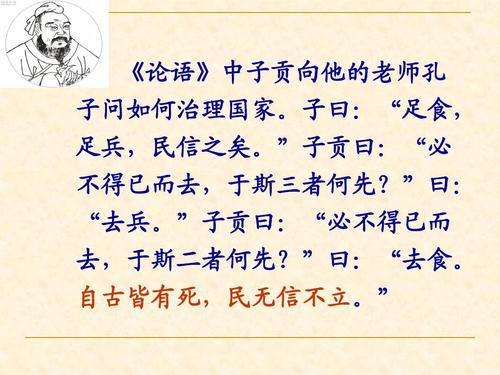

“人无信则不立”这句话的直接出处是《论语·颜渊》篇。原文是:“自古皆有死,民无信不立。”然而,这一句话是孔子在回答子贡关于治理政事的问题时提出的。在《论语》原文中,子贡问孔子如何治理政事,孔子回答说:“足食,足兵,民信之矣。”子贡进一步追问,如果迫不得已要去掉一项,该去掉哪一项?孔子回答说:“去兵。”子贡又问,如果还要去掉一项呢?孔子回答说:“去食。自古皆有死,民无信不立。”孔子在这里强调,与粮食和军备相比,取信于民是最重要的。因为没有粮食不过是饿死罢了,但国家如果得不到老百姓的信任,就会垮掉。

诚信的含义

在《论语》中,“信”是一个重要的概念,它有两层含义:一是受人信任,二是对人有信用。孔子认为,人生活在群体中,与人相处,必须讲究诚信。他多次提到“信”的重要性,如“人而无信,不知其可也”(《论语·为政》),意思是说,人如果不讲信用,那他还怎么做人呢?孔子强调,诚信是人之为人的基本准则,没有诚信,就无法在社会中立足。

文化背景

“人无信则不立”这一名言,不仅体现了孔子对诚信的重视,也反映了中国古代社会对诚信的普遍认同。在中国传统文化中,诚信被视为一种美德,是人与人相处的基石。在儒家文化中,诚信更是被赋予了极高的地位。孔子认为,诚信不仅是个人修养的重要组成部分,也是社会治理的基石。一个缺乏诚信的社会,必然会出现混乱和动荡。

在中国历史上,许多杰出的人物都秉持着诚信的原则。他们以自己的言行践行诚信,赢得了人们的信任和尊敬。例如,商鞅变法时,为了取信于民,他立了一根三丈高的木头在城门,并宣布谁能把这根木头搬到北门,就赏十金。由于没人相信,他又把赏金提高到五十金。最终,有人把木头搬到了北门,商鞅果然赏了他五十金。这一事件,不仅树立了商鞅的威信,也为他后续的变法打下了坚实的群众基础。

个人层面的意义

“人无信则不立”在个人层面上的意义在于,它提醒我们诚信是立身处世的根本。一个人如果没有诚信,就会失去他人的信任和尊重,从而无法在社会中立足。在职场上,诚信更是个人品牌的重要组成部分。一个缺乏诚信的人,很难获得同事和上级的信任和支持,也很难在职场上取得长足的发展。

此外,诚信还关系到个人的心理健康和幸福感。一个缺乏诚信的人,往往会因为内心的愧疚和不安而感到痛苦和焦虑。相反,一个诚信的人,会因为自己的言行一致而感到内心的平静和满足。

事业层面的意义

“人无信则不立”在事业层面上的意义在于,它强调了诚信对于事业发展的重要性。一个缺乏诚信的企业或团队,很难赢得客户的信任和忠诚,从而无法在市场上立足。相反,一个诚信的企业或团队,会因为其优质的服务和产品而赢得客户的口碑和推荐,从而不断发展壮大。

在现代商业社会中,诚信已经成为企业竞争的重要因素之一。许多企业都通过建立诚信体系、加强内部管理、提高产品和服务质量等方式来提升自己的诚信度。这些措施不仅有助于赢得客户的信任和忠诚,也有助于提升企业的品牌形象和市场竞争力。

国家层面的意义

“人无信则不立”在国家层面上的意义在于,它强调了诚信对于国家稳定和发展的重要性。一个缺乏诚信的国家,很难赢得人民的信任和支持,从而无法维护社会的稳定和发展。相反,一个诚信的国家,会因为其公正、透明、负责任的政府行为而赢得人民的信任和拥护,从而推动社会的和谐与进步。

在中国历史上,许多朝代都因为政府的腐败和失信而导致了社会的动荡和衰落。相反,一些朝代则因为政府的诚信和公正而赢得了人民的拥护和支持,从而实现了社会的稳定和繁荣。因此,诚信不仅是个人和事业成功的基石,也是国家稳定和发展的保障。

结语

综上所述,“人无信则不立”这一名言不仅源自《论语》,更深深植根于中国传统文化和社会实践之中。它提醒我们诚信在个人、事业乃至国家层面上的重要性。在现代社会中,随着全球化的加速和科技的进步,诚信更是成为了个人、企业和国家在国际竞争中取得成功的关键因素之一。因此,我们应该时刻铭记“人无信则不立”的道理,以实际行动践行诚信原则,共同营造一个诚信、和谐、进步的社会环境。

- 上一篇: 揭秘盛世繁华:深刻寓意与象征解析

- 下一篇: 揭秘:凡夫俗子究竟对应哪个生肖动物?