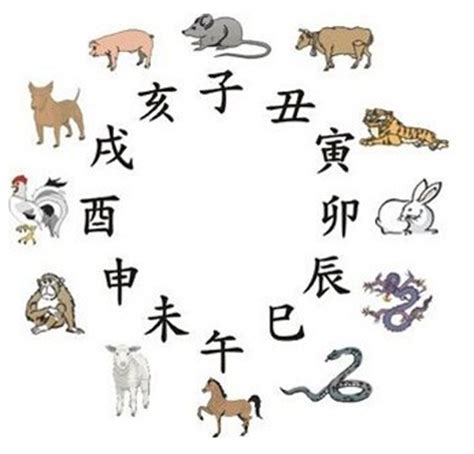

十二生肖中,哪个生肖最易自相惊扰?

作者:佚名 来源:未知 时间:2024-12-07

在十二生肖的轮回中,每个动物都承载着独特的象征意义和故事。而若论起“自相惊扰”这一行为特性,我们不难联想到一个常常在惊慌失措中自相践踏、四处奔逃的生肖——那就是鼠。鼠,这个小巧灵活却常被视为狡黠与不安的象征,在自相惊扰这一行为上,展现出了其性格的多面性和生存智慧的复杂性。

首先,从生态习性上来看,鼠类动物天生就对环境有着极高的警觉性。它们小巧的身躯赋予了它们快速移动和躲藏的能力,但同时也让它们成为了自然界中许多捕食者的目标。在这样的生存压力下,鼠类发展出了一套高效的预警系统。一旦有风吹草动,或是同伴发出的紧急信号,整个鼠群就会迅速进入警戒状态,甚至不惜以自相惊扰的方式迅速逃离潜在的危险区域。这种行为虽然看似混乱无序,实则蕴含着鼠类对生存环境的深刻理解和适应策略。它们通过快速的反应和分散逃离,大大减少了被捕食的风险,展现了鼠类在危机面前的机智与果敢。

然而,自相惊扰的行为并不仅仅局限于鼠类的自然生态习性中。在人类社会的语境下,这一行为也被赋予了更多的文化和社会寓意。在中国的传统民俗文化中,鼠往往被视为一种狡猾而不安分的存在。它们常常在夜间活动,偷偷摸摸地寻找食物,这种行为模式很容易让人联想到“小偷小摸”的形象。因此,当鼠类在人类的居住环境中活动时,往往会引发人们的恐慌和不安。尤其是在古代,由于卫生条件有限,鼠疫等疾病的传播常常与鼠类活动密切相关,这使得人们对鼠类产生了更为强烈的恐惧和排斥感。在这种情况下,一旦有鼠类活动的迹象,人们往往会惊慌失措,甚至在没有充分证据的情况下就认为有大量鼠类存在,从而引发一场不必要的恐慌和自相惊扰。

此外,自相惊扰在鼠类的社会行为中也体现得淋漓尽致。在鼠类的世界里,它们也有着复杂的社会结构和等级制度。不同种类的鼠类在领地划分、食物获取和繁殖权等方面存在着激烈的竞争。而在这种竞争中,自相惊扰往往成为了一种策略性的行为。例如,当一只鼠类在寻找食物时,如果它遇到了另一只更为强大的对手,它很可能会选择故意弄出声响或做出夸张的逃跑动作,以此来吸引对方的注意力,从而让对手误以为这里有更大的威胁或更好的猎物,从而转移对方的注意力,为自己争取到更多的生存机会。这种行为虽然看似愚蠢和可笑,但实则是鼠类在复杂的生存环境中展现出来的一种高度适应性和生存智慧。

在现代社会,自相惊扰的行为也在一定程度上反映了人类社会的某些现象。随着城市化进程的加速和人口密度的不断增加,人们的生活节奏变得越来越快,压力也越来越大。在这样的社会背景下,人们往往更容易因为一些小事而陷入恐慌和焦虑之中。就像鼠类在感受到威胁时会迅速逃离一样,人们在面对不确定性和压力时也容易产生恐慌和逃避的心理。而一旦这种心理情绪在人群中蔓延开来,就很容易形成一种自相惊扰的社会氛围。例如,在社交媒体上流传的一些未经证实的信息或谣言,很容易在短时间内引发大规模的恐慌和讨论,从而造成不必要的社会动荡和损失。

当然,我们也不能忽视自相惊扰行为背后所隐藏的深层次心理机制。从心理学的角度来看,自相惊扰往往与个体的恐惧、焦虑和无助感密切相关。当个体在面对未知或潜在的威胁时,往往会因为缺乏足够的信息和应对策略而感到恐惧和不安。这种恐惧和不安会促使个体采取一系列防御性的行为来保护自己,包括逃离、躲藏或寻求帮助等。而在某些情况下,这些防御性的行为可能会因为过度反应或误解而导致自相惊扰的现象发生。

对于如何减少自相惊扰的行为,我们可以从多个方面入手。首先,在生态层面,我们应该加强对鼠类等害虫的防控和管理,通过科学的方法来控制它们的数量和活动范围,从而减少它们对人类社会的威胁和干扰。其次,在社会层面,我们应该加强信息的管理和传递,提高公众对谣言和虚假信息的辨识能力,从而避免因为不实信息的传播而引发不必要的恐慌和自相惊扰。最后,在个体层面,我们应该学会面对和处理自己的恐惧和焦虑情绪,通过积极的心理调适和应对策略来提高自己的心理素质和应对能力。

综上所述,自相惊扰作为一种行为特性在鼠类动物中表现得尤为突出。它不仅反映了鼠类在复杂生态环境中的适应性和生存智慧,也映射出了人类社会在某些方面的弱点和不足。通过深入理解和分析自相惊扰的行为特性及其背后的心理机制和社会现象,我们可以更好地认识自己和周围的世界,从而采取更加科学和理性的方法来应对各种挑战和问题。在未来的日子里,愿我们都能以更加平和和理性的心态去面对生活中的每一个挑战和机遇,共同创造一个更加和谐美好的社会。