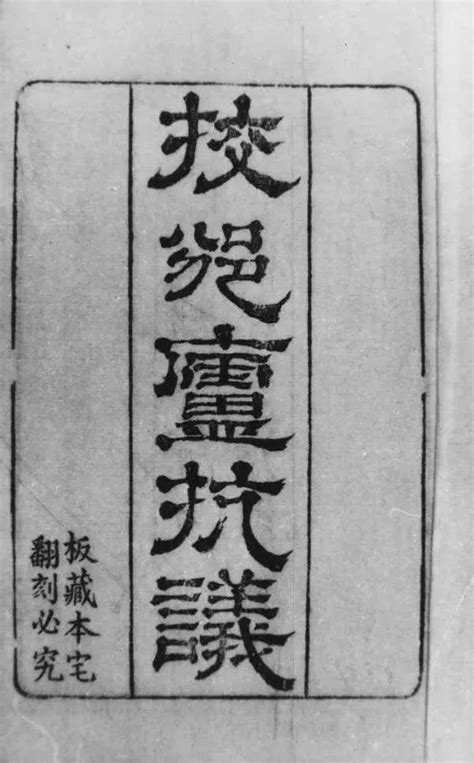

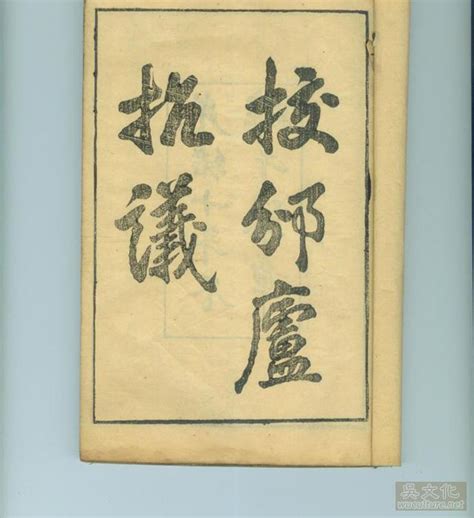

《探秘〈校邠庐抗议〉:其内容与意义何在?》

作者:佚名 来源:未知 时间:2024-12-05

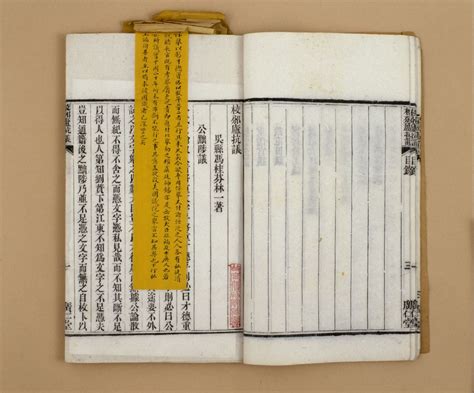

《校邠庐抗议》是中国近代史上的一部重要思想著作,由晚清思想家冯桂芬创作。冯桂芬(1809\~1874),字林一,号景亭,江苏吴县人,是林则徐的学生,其思想颇受老师影响,具有强烈的经世意识。他知识广博,于书无所不窥,尤留意天文、地舆、兵刑、盐铁、河漕诸政。

一、创作背景

《校邠庐抗议》写定于1861年,正值中国在第二次鸦片战争中战败,《北京条约》签订之后。这一条约包括增开通商口岸、外国使臣驻京、赔偿巨款、传教士传教自由等众多条款,是中国对外被迫妥协、丧失大量主权的不平等条约。冯桂芬以“校邠”为“庐”名,以《校邠庐抗议》为书名,含有对清廷一味妥协外交政策的不满之意,表达了位卑言高的决心。

二、书名解析

“校邠庐”是作者居住处,“抗议”二字语出《后汉书·赵壹传》,虽然查《后汉书·赵壹传》并无“抗议”一词,只有“抗论”,但冯桂芬借用此词,表示自己虽然位卑但仍言高。“校”为“校正”之意,“邠”为商、周时代邑名,在今陕西旬邑县西南。西周时期,“太王亶父”(即周太王,别名公亶父,名亶,出生于豳,上古周部落的领袖,西伯君主,周文王祖父,周王朝的奠基人)居住在邠,因爱民、对入侵之狄行恕道而出名,“邠”遂成为对外实行恕道、羁縻的代称。冯桂芬借此表达自己对时局的看法和改革的主张。

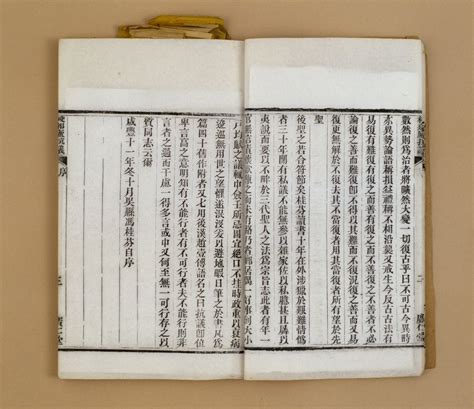

三、内容概览

《校邠庐抗议》是一部政论集,全书内容涉及政治、军事、文化、生产、经济等多个领域。全书不分卷,共收政论47篇,大部分作于冯桂芬亡命上海期间,少数为旧作。上册各议包括公黜陟、汰冗员、免回避、厚养廉、许自陈、复乡职、省则例、易吏胥、折南漕、利淮鹾、改土供、罢关征、节经费、筹国用、杜亏空、复陈诗、变科举、改会试、广取士、停武试、减兵额、严盗课、制洋器等,共23篇。下册则包括善驭夷、采西学、重专对、变捐例、绘地图、兴水利、均赋税、稽旱潦、改河道、重酒酤、收贫民、劝树桑、壹权量、稽户口、崇节俭、复宗法、重儒官等,共24篇。

四、核心思想

冯桂芬在书中针对清咸丰朝以后的社会大变动,以及当时科技水平落后于西方国家的状况,向当权者提出了一系列改革方案。其中,采西学、制洋器、改科举等多项建议被洋务派所采纳,进而成为洋务政策。他提出的洋务指导思想是“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”,这一思想不仅成为兴办洋务的纲领,也成为后来“中学为体,西学为用”理论的发端。

冯桂芬在书中强调,中国之所以受欺凌,原因在于缺少西方所具有的长处。他主张向西方学习,发展军事工业以及其他事业,以自强之道抵御外侮。他呼吁改革科举考试内容,给予掌握西方技艺者科举待遇,以选拔和培养新型人才。同时,他还提出了重视农业生产、采用机器生产等主张,以提高劳动生产率。

五、重要影响

《校邠庐抗议》的出版,对清末政治、经济演变产生了深远影响。其中,冯桂芬提出的采西学、制洋器等主张,被洋务派所采纳,成为洋务运动的重要指导思想。他提出的“中学为体,西学为用”的理论,成为变法图强的理论根据,对后来的维新变法运动也产生了重要影响。

此外,《校邠庐抗议》中的许多主张,如改革科举制度、重视农业生产、采用机器生产等,都具有前瞻性和现实意义。这些主张不仅反映了冯桂芬对当时社会问题的深刻洞察,也体现了他的开放思想和创新精神。

六、后世评价

《校邠庐抗议》是冯桂芬的代表作之一,也是近代中国思想史上的重要著作之一。它不仅对清末的政治、经济、文化产生了重要影响,也对后来的思想界产生了启迪作用。后世学者对《校邠庐抗议》给予了高度评价,认为它是中国近代思想史上的重要里程碑之一。

冯桂芬在书中提出的许多主张和观点,不仅在当时具有现实意义,在今天看来也仍然具有重要的参考价值。他的开放思想和创新精神,对于推动中国的现代化进程和实现中华民族伟大复兴的中国梦,仍然具有重要的启示意义。

七、结语

综上所述,《校邠庐抗议》是一部具有重要历史地位和深远影响的著作。它反映了冯桂芬对当时社会问题的深刻洞察和改革主张,体现了他的开放思想和创新精神。通过对这部著作的研究和探讨,我们可以更好地理解中国近代思想史的发展脉络和演变趋势,也可以从中汲取智慧和启示,为推动中国的现代化进程和实现中华民族的伟大复兴贡献力量。

- 上一篇: 砌墙砖头里的智慧——歇后语大揭秘

- 下一篇: 广西有哪些值得一探究竟的技工学校?